面河山岳博物館 特別講演会「えひめで問題となっている外来生物~その脅威と付き合い方~」の開催について

特別講演会「えひめで問題となっている外来生物~その脅威と付き合い方」の開催について

「外来生物」とは、人間によって元々生息していた場所から別の場所に持ち込まれた生物のことです。分布を拡げ、個体数が増えることで、地域固有の生物多様性や農林水産業に悪影響を与えたり、毒などによって人に危害を加えるといった直接的被害もあります。

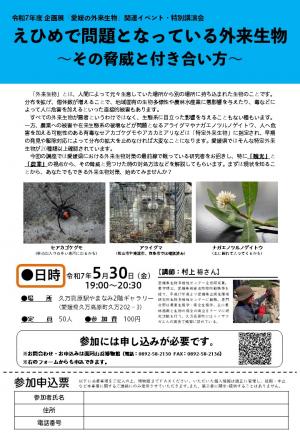

すべての外来生物が悪者というわけではなく、生態系に目立った影響を与えることもない種もいます。一方、農業への被害や在来生態系の破壊などが問題となるアライグマやナガエノツルノゲイトウ、人へ危害を加える可能性のある有毒なセアカゴケグモやアカカミアリなどは「特定外来生物」に指定され、早期の発見や駆除対応によって分布の拡大を止めなければ大変なことになります。愛媛県ではそんな特定外来生物が20種類以上確認されています。

今回の講座では愛媛県における外来生物対策の最前線で戦っている研究者をお招きし、特に「観光」と「農業」の視点から、その脅威と見つけた時の対処方法などを解説してもらいます。まずは現状を知ることから、あなたでもできる外来生物対策、始めてみませんか?

開催日時

令和7年5月30日(金曜日) 19時00分~20時30分

開催場所

久万高原駅やまなみ 2階ギャラリー(久万高原町久万202-3)

参加費

100円

定員

50人

講師

村上 裕さん

愛媛県生物多様性センター主任研究員。農学博士。愛媛県病害虫防除所勤務等を経て、平成17年度より愛媛県立衛生環境研究所生物多様性センターに勤務。専門分野は農業生態学・保全生態学。主に農林振興と生物の保全の両立をテーマに研究活動を行う。久万高原町にはトノサ マガエルの調査で頻繁に訪れている。

案内チラシ

ダウンロードはこちらから ⇒ えひめで問題となっている外来生物~その脅威と付き合い方~ [PDFファイル/435KB]

お申し込み・お問合せ

下記まで氏名・住所・連絡先をお知らせください。

面河山岳博物館

電話:0892-58-2130

ファックス:0892-58-2136

↓こちらから申し込みできます。

https://x.gd/m9Jrj<外部リンク>