令和4年度久万高原町非経済林の利活用に関する調査結果について

調査結果の報告

まずはそれらに結び付く事例について紹介します。

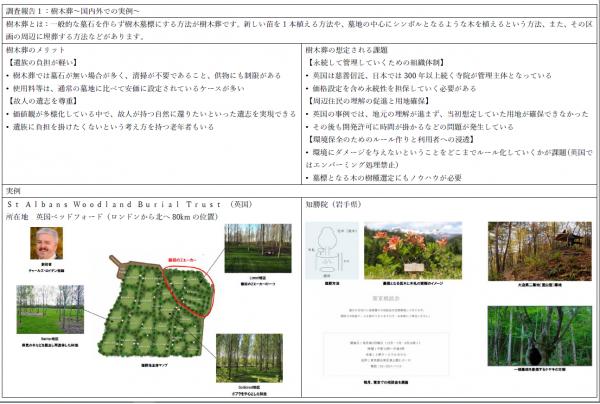

調査報告1 【 樹木葬 】

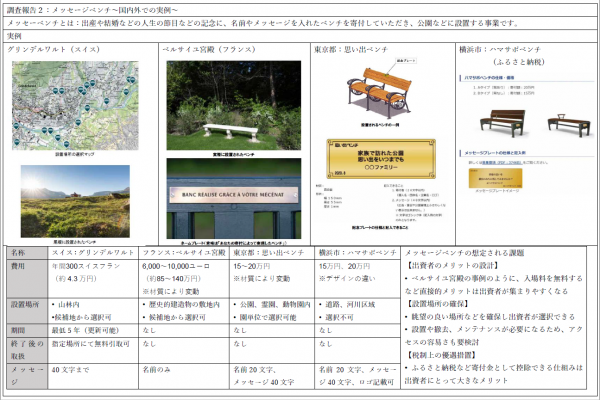

調査報告2 【メッセージベンチ】

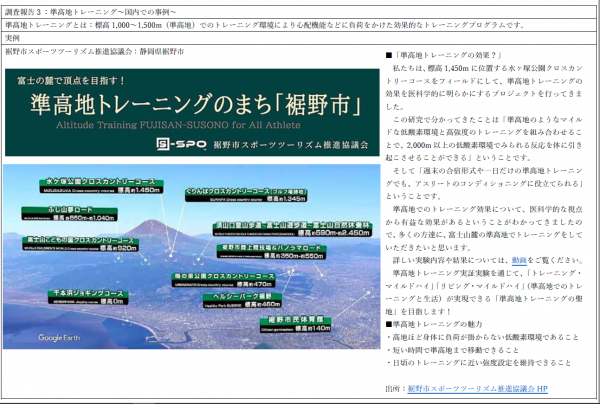

調査報告3 【準高地トレーニング】

調査報告4 【森林資源を使ったアート(おもちゃ美術館)】

調査報告5 【田舎暮らし体験の提供(アストロステイ)】

調査から見えた可能性

事業アイデア1 【樹木葬の墓地開発】

コンセプト:「自然へ還ろう」

|

〇残される人たちへの迷惑を掛けたくないと思っている老年世代 〇ペットを大事にしている全世代 |

|---|

|

森林という自然空間を活かした埋葬地(人間、犬、猫等のペット向け) (例)久万高原町内の見晴らしがよく、アクセスが容易な森林 |

|---|

|

・欧米型の自然を活かした埋葬地とするため、現在の状態を活かす、または明治神宮の森のように人為的に自然な森林を再現する ・永続的に管理が出来るように、既存の宗教法人(寺等)と連携する、または町自体あるいは三セク、公益法人を活用する ・埋葬法に係る県の許認可取得(特に人を対象とする場合は規制や近隣住民の理解が不可欠) ・埋葬に関するルール作り、管理規定などの制定 |

|---|

事業アイデア2 【AR・VR体験の提供活用】

コンセプト:「テクノロジーで距離をなくす」

|

子供に多様な経験を積ませたいと考えている日本全国の家庭 |

|---|

|

〇VRによる野菜の収穫体験 〇林業機械や農機の遠隔操作体験 (例)収穫体験で収穫した野菜が実際に自宅へ届くサービス、林業機械や農機の操作体験をゲームとして課金 |

|---|

|

・美味しい野菜や果物の見分け方をレクチャーしつつ、実際にVR上で収穫を体験してもらう ・都内の香川・愛媛せとうち旬彩館(アンテナショップ)にVR対応汎用ゲーム機などを設置する ・林業機械メーカー、農機メーカーと連携して、遠隔操作の実証実験として始める ・収穫量競争やレベル設定を行い一定レベルに達した人は実際に招待するなどのゲーム的な要素と交流人口を増やす仕掛けを作る |

|---|

事業アイデア3 【お遍路道にベンチ設置】

コンセプト:「歩けなくてもご利益」

| お遍路を歩きたいけど様々な事情により来れない人、記念に何か残したい人 |

|---|

|

お遍路さんが休めるベンチを設置する (例)既存の休憩ポイントからの距離に応じて休むのに適当な場所や眺望良好な場所にベンチを設置 |

|---|

|

・ベンチ設置費用は寄付(東京都の都立公園等へのベンチ設置と同様)、またはふるさと納税(横浜市で類似事例あり)で賄う ・ベンチは久万高原町内で生産された木材を利用し、町内で生産する ・ベンチには設置者の名前やメッセージを刻印 ・定期的なメンテナンスあるいは撤去・再設置は町内業者で実施 |

|---|

事業アイデア4 【モルックの普及・発展】

コンセプト:「目指せ!日本代表とモルックの町、久万高原町」

|

子供から大人まで楽しめて日本代表を狙えるスポーツとして全世代が対象 |

|---|

|

フィンランド発祥のスポーツであるモルックを町を挙げて盛り上げる (例)カーリングの町、北海道常呂町のように久万高原町から日本代表を選出して、日本の拠点化を目指す |

|---|

|

・町内でのプレイ人口を増やすために、廃校跡地で大会を実施(久万林業まつりでデモンストレーション実施等) ・上浮穴高校の海外研修をフィンランドにして、林業とモルックの両方を学ばせる ・久万高原町産木材を使った練習用モルック用具の製品開発および無料配布(当面) ・日本モルック協会との連携 |

|---|

事業アイデア5 【高地トレーニング】

コンセプト:「誰でも高地トレーニング」

|

セミプロレベルのアスリート(大手企業の役員や外資系企業の社員など) |

|---|

|

標高1,000~1,500m(準高地)でのトレーニング環境と効果的なトレーニングプログラム (例)静岡県裾野市では県の委託事業として静岡大学と連携して裾野市スポーツツーリズム推進協議会が実証事業を実施中 |

|---|

|

・400mトラックやトレイルランニングのコース、トレーニング機器を備えた宿泊施設等を準高地に整備する ・大学または研究機関と連携し科学的知見を蓄積し、トレーニングメニューを開発する ・陸上競技だけではなく、球技や武道系などにも応用できるプログラムを開発する ・町内の小中学生レベルから実施することで、将来的なアスリート育成の拠点となることを目指す |

|---|

事業アイデア6 【リアルサバイバルゲーム】

コンセプト:「バーチャルでは得られないリアルな体験を」

|

30代~40代男性を中心としたサバイバルゲーム愛好家 |

|---|

|

森林空間を丸ごと活かしたサバイバルゲームフィールド (例)廃校跡地を利用して訓練生として入隊した後、実際にフィールドに展開してミッションをクリアしていく |

|---|

|

・既存のLPWA(低消費電力長距離通信技術:Low Power Wide Area Network)を活用して参加者の位置情報と万一の際の救助が出来る体制を構築する ・ミッションをクリアすると階級が上がり、より高度なミッションとなり、最終的には教官となる ・LPWAの位置情報を利用して、参加者以外の家族なども作戦状況を楽しむ仕掛けを作る(インターネットライブ配信も検討) ・宿泊施設は廃校のグラウンドでのテント張り実習をベースとして、フィールド自体でのテント泊も組み入れる |

|---|

事業アイデア7 【田舎暮らし体験の提供】

コンセプト:「あなたの田舎、新しく作りませんか?」

|

都会に住む小~中学生とその家族 |

|---|

|

年齢に応じて季節ごとに楽しめる森林や河川での自然を丸ごと活かしたアクティビティ (例)夜の河川でウナギ釣り(夜川ツアー)、林地内での炭焼き体験や間伐体験、旧スキー場での天体観測、UFOラインでの夜間動物観察等 |

|---|

|

・宿泊施設は廃校跡をリノベーションして整備、または民泊も検討 ・安全に最大限配慮しつつ久万高原町ならではのアクティビティを開発(例:地域の高齢者や子供たちが指導者(漬物作り体験等) ・ゲームの要素を組み入れてレベルが上がると参加できる仕組みを構築 ・今の40~50代が子供のころに当たり前に行っていた外遊びを復活させるイメージ ・日中は、親は仕事をして、子供はアクティビティに参加。夜は一緒に過ごして日中の体験を共有するという形にする |

|---|

事業アイデア8 【ドローンの利活用】

コンセプト:「自由にドローンを飛ばしてください!」

|

都会に住み、趣味でドローンを飛ばす(または、飛ばしてみたいと考えている)30~40代男性とその子供 |

|---|

|

飛行許可済みの空撮スポットおよびドローンスクール、ドローンレース開催 (空撮スポットの例)八釜の甌穴群、石鎚山、御三戸嶽、古岩屋等 |

|---|

|

・ドローンスクールは廃校跡をリノベーションして整備(グラウンドは実機訓練、校舎は座学や宿泊、機体整備等に活用) ・天然記念物等の空撮は、一定のレベル以上にあるか試験をクリアした人のみに限定(または国交省認可の確認) ・廃校のグラウンドや林地内でのドローンレース ・空撮や測量などのコンテストの実施(グランプリは町のPR映像に活用、林地測量データとして活用) ・天候が安定した時期にドローンショーの開催 ・地域の愛好者(例:久万小学校事務長)が中心となって、スポット開発やプログラム開発を行う ・実ビジネスとして、空き家の屋根点検などへの産業起こしにも繋がる可能性がある |

|---|

事業アイデア9 【サテライトオフィス等提供】

コンセプト:「子供と楽しむ仕事と休暇~第二の我が家」

|

親が多忙な子育て世代 |

|---|

|

高速インターネット回線を備え、仕事部屋を備えたサテライトオフィス・ワーケーション施設 (イメージ)子供と一緒に田舎遊びを楽しむ時間と仕事をする時間を両立させる |

|---|

|

・廃校のリノベーションにより、施設を整備する ・高速インターネット回線や照明、椅子、机などは、高水準なものを用意し、オフィス以上に快適な環境で仕事ができるようにする ・家具類には可能な限り、久万高原町産の木材と町内事業者を活用する一方、デザインコンペ等を行い洗練された空間を作る ・施設は非経済林と接する形にして、散策路を整備し仕事で疲れたときやアイデアを考える際のリセットできる仕掛けを設ける |

|---|

事業アイデア10 【森林資源を使ったアート】

コンセプト:「CRYPTOMERIA JAPONICA,CRYPTOMERIA KUMA」

cryptomeria:ラテン語で「隠れた財産」の意味、cryptomeria japonica:スギの学名(「日本の隠れた財産」という意味)

|

〇木工芸術家、家具メーカー等 〇乳幼児~小学生の子供を持つ家庭 |

|---|

|

〇材料となるスギ、制作工房兼居住スペース、作品展示スペース 〇木工おもちゃ美術館 (例)芸術家に材と制作工房、作品展示スペースは無償提供し、作品の販売プラットフォームを町あるいは三セクで運営 |

|---|

|

・芸術家や家具メーカーを誘致または、久万高原町産のスギ材を使った木工作品のコンテストを実施し、賞品として久万高原町内の居住スペース兼制作工房、木材の無償提供を行う ・廃校跡地や非経済林を利用した居住スペース兼制作工房を整備する ・田んぼアートの森林版を実施し、みきゃん熱気球で上から見るイベントも実施 ・木工おもちゃメーカー等とタイアップして、体験して購入までできる体制や試作品のテストマーケティングの場として活用してもらう ・老健施設+おもちゃ美術館という複合施設も考えられる ・類似事例として東京都檜原村の檜原森のおもちゃ美術館がある ・直近1年の間に、香川県(讃岐おもちゃ美術館)、徳島県(徳島木のおもちゃ美術館)にはそれぞれ木工おもちゃを中心とした美術館が設立されており、高知県では、さかわ木のおもちゃ美術館が2023年開設予定である |

|---|