国指定史跡「上黒岩岩陰遺跡」

上黒岩岩陰遺跡

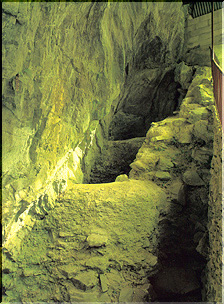

上黒岩岩陰遺跡は、今から14500年前の縄文草創期から後期にわたる複合遺跡です。延々1万年近くにわたり人が住んでいたという点で、長崎県福井洞遺跡と並んで貴重な縄文時代の岩陰遺跡です。

昭和36年に久万高原町上黒岩ヤナセで発見された岩陰遺跡は縄文時代草創期・早期の人類遺跡として一躍有名になりました。同地は国道33号線沿いの久万川の対岸、高さ30メートルの石灰岩が露出した岩陰にあります。発掘調査の結果、国指定の史跡となり、さらに昭和48年に愛媛県の「文化の里」に指定されました。出土品の数々はこれを収蔵展示する上黒岩遺跡考古館で、一般に公開されています。

上黒岩岩陰遺跡の出土品

石偶(女神石)

長い髪・大きな乳房・こしみの・かすかにわかる逆三角形を、鋭い石器などで小さい緑泥片岩に描いてある線刻像。これは信仰の対象であっただろうといわれており、日本での出土は上黒岩岩陰遺跡が初めてで、世界でも珍しく、日本人が描いた最初の女性像で貴重なものです。

装身具

貝類動物の骨石などで作った腕輪・首かざり・耳かざりと思われるものが数多く出土しています。そのほかに、海産のイモガイやタカラガイも使われています。弓矢が発明されて獲物も多くなり、食物も豊富で生活にゆとりがではじめた証拠だろうと考えられています。

投槍のささった腰骨

腰骨を貫いて、致命傷になったものだといわれています。矢じりの刺さった人骨はこれまでにも各地で多数見つかっていますが、鹿の角の投槍の刺さったままのものは、日本で唯一です。

シベリアヤマネコの骨

オオヤマネコともいい、シベリアの原産。日本では北海道などから出土しています。約1万年前には九州、朝鮮とは地続きであり、それ以前アジア大陸とも地続きの時代があったので、シベリアから移住したものの子孫が狩の対象になったものであろうと考えられています。

数千年も昔の人骨

上黒岩遺跡では28体以上の人骨が発掘されています。縄文早期の地層からの出土が多く、完全に近いものもありました。これは現地が南向きの岩陰の下で、石灰岩や貝殻などのカルシウムによって、中和されたため、保存状態がよかったと考えられています。

上黒岩岩陰遺跡

出土品

女神石

開館時間

10時00分~17時00分

休館日

毎週月曜日、12月1日~3月31日

参観料

大人100円 大学・高校生80円 中学・小学生50円

団体(20名以上)